■TOP

ガンプラ製作講座 #4 スミ入れ&仕上げ

前回エアブラシで基本塗装を行ったHGUCガンダム。

今回で製作講座は最後となり、細かい部分の塗装から仕上げまでを説明していこうと思います。

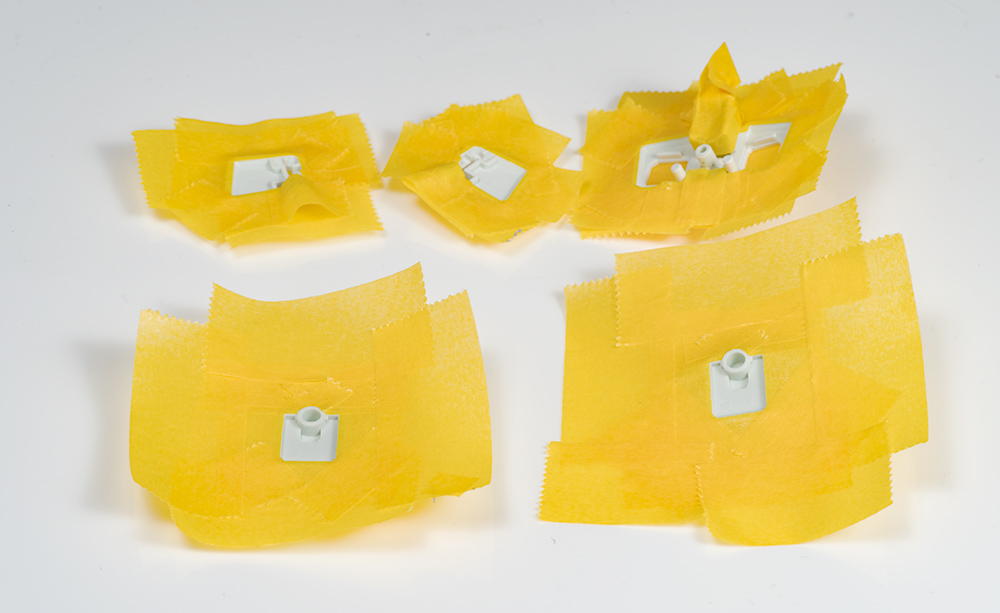

まずはそのままだと見上げた時に黄色い部分が見えるリアのヘリウムコアパーツをマスキング。

ヘリウムコア部分だけをマスクして塗装が乗らないようにしておきます。

腰アーマー裏もフレーム色に塗り分けていこうと画像のようにマスク。

エアブラシはスポット的に吹けるため、

慣れればパーツの全てが隠れるようにマスクする必要は無く、フチさえしっかりしておけば割とどうにかなります。

ただやはり全てマスクしないとミストが周り込む可能性があるため心配な場合はしっかりマスクします。

腰のV字部分も忘れずにマスキングします。

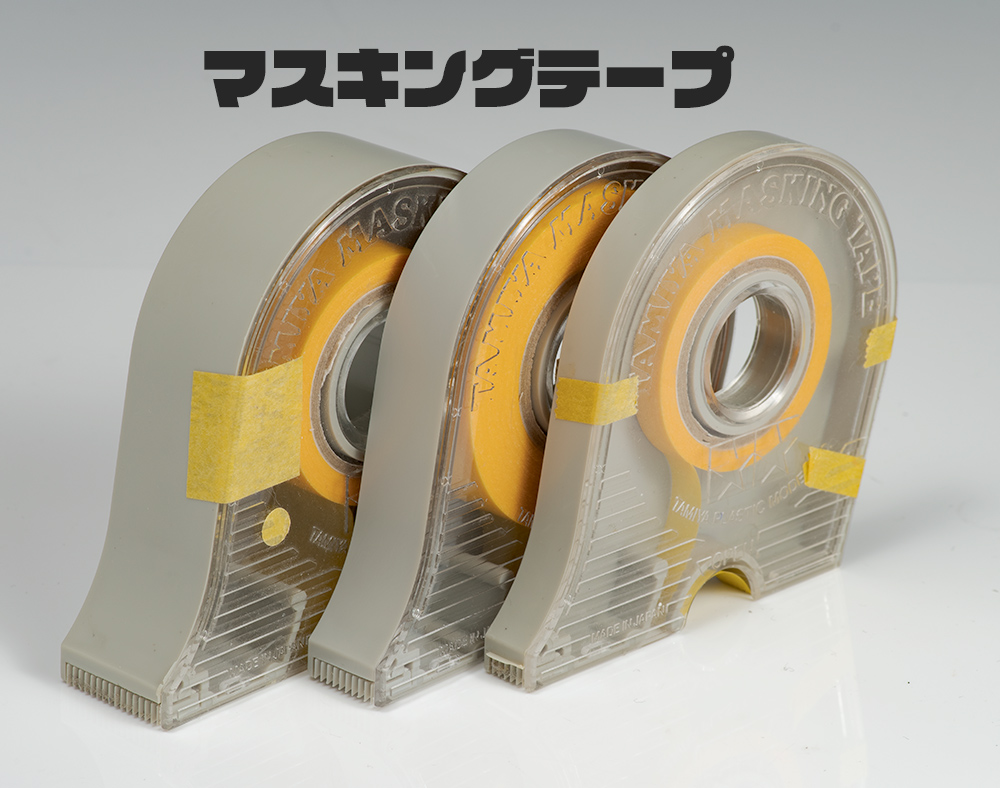

マスキングテープですが、タミヤ製などのきちんとしたメーカー製の物がおすすめです。

品質の悪い物はマスキングしたラインがガタガタに荒れてしまう場合があります。

また曲面に対応した伸びるテープもあるので曲線などにはそちらを使ったほうが便利です。

保管時は忘れずにケースや袋に収納しホコリが付かないようにしておきます。

そうしないと側面にホコリが付き、塗装時にホコリが巻き込む事があります。

テープを剥がして確認。

無事どれも塗り分けられました。

マスキングしたパーツを塗装する時は、いきなり塗料を乗せず少しずつ色を乗せてから本吹きします。

最初に一気に塗料を乗せてしまうとテープのキワに塗料がたまり隙間から入り込んだり

ラインがガタついたりしてしまいます。

足裏のバーニアは赤部分をマスクしてクレオススーパーチタンIIを吹き付け

丸いバーニア部分をさらにマスクしてフレームを吹き塗り分けました。

サーベル類はガイアノーツの蛍光ピンクで塗装し、ホワイトを混ぜたもので根本や中間を塗装。

軽くグラデを付けました。

エアブラシだとこういったグラデも付けやすいです。

・染料系塗料について

ガイアノーツのクリアカラーや蛍光色は普通の塗料のような顔料が入ったタイプではなく

透明度の高い染料が入ったタイプの塗料となっています。

この染料系の塗料を塗った後、他の色を重ね塗りすると

塗り重ねた塗膜に染料が染み出す場合があるので注意が必要です。

重ね塗りする前にサフの層などを挟めば保護はできますがそれでもダメな場合もあります。

なので一番上の層にするか、サーベルのように滲み出ても構わない所に使うのが無難です。

続いてスミ入れなどエナメル塗料を使った塗装を行っていきます。

スミ入れとはモールドなどに塗料を流し、モールドやディテールを強調する作業です。

エナメル塗料は浸透力が強く、モールドに手早くスミ入れが出来、簡単に拭き取る事ができますが(ハンブロール除く)

その分プラを劣化させやすく、気をつけないとあっという間に部品が割れてしまう危険性があります。

各社のエナメル塗料について

・タミヤエナメル

色数が多く入手も簡単で溶剤で拭き取れるオーソドックスなエナメル塗料です。

スミ入れも基本的にこちらを使っていきます。

・ガイアノーツエナメル

基本的にタミヤと変わりませんが、販売されている色数は少ないです。

ただ蛍光色や純色などタミヤにはない独特の色があり補助的に使えます。

・ハンブロール

海外製のエナメルですがこちらは完全に乾くとエナメル溶剤で落ちなくなるためスミ入れ向きではありません。

ですがこちらの塗料を使えばエナメルでの塗り分け後にエナメルを使ったウェザリングが可能になります。

・AKインタラクティブ、mig、ワイルダーなどのウェザリング塗料

こちらも海外製ですがサビ垂れ、オイル染みやホコリ再現用などさまざまな汚れに対応した塗料が

用途別かつ調色済みで売っています。

エナメル塗料には各社から専用の溶剤が出ているため基本的にそちらを使いますが、

ペトロールやターペンタインなど油絵用の溶剤も使えます。

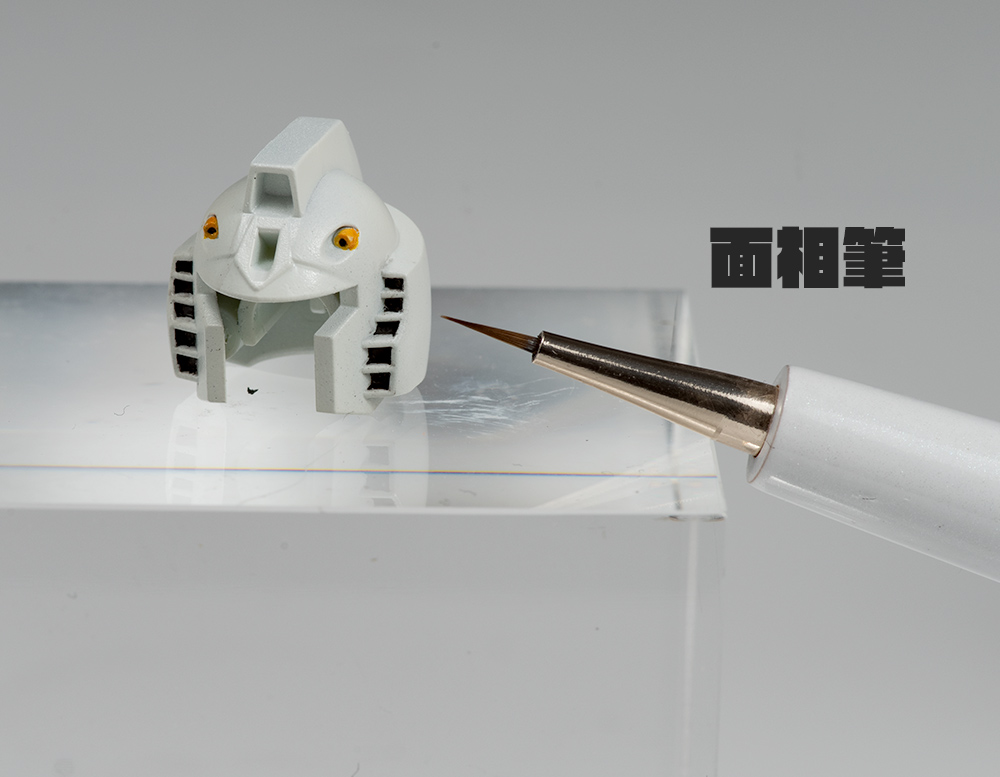

スミ入れの前に頭部の細かい塗装を終わらせておきます。

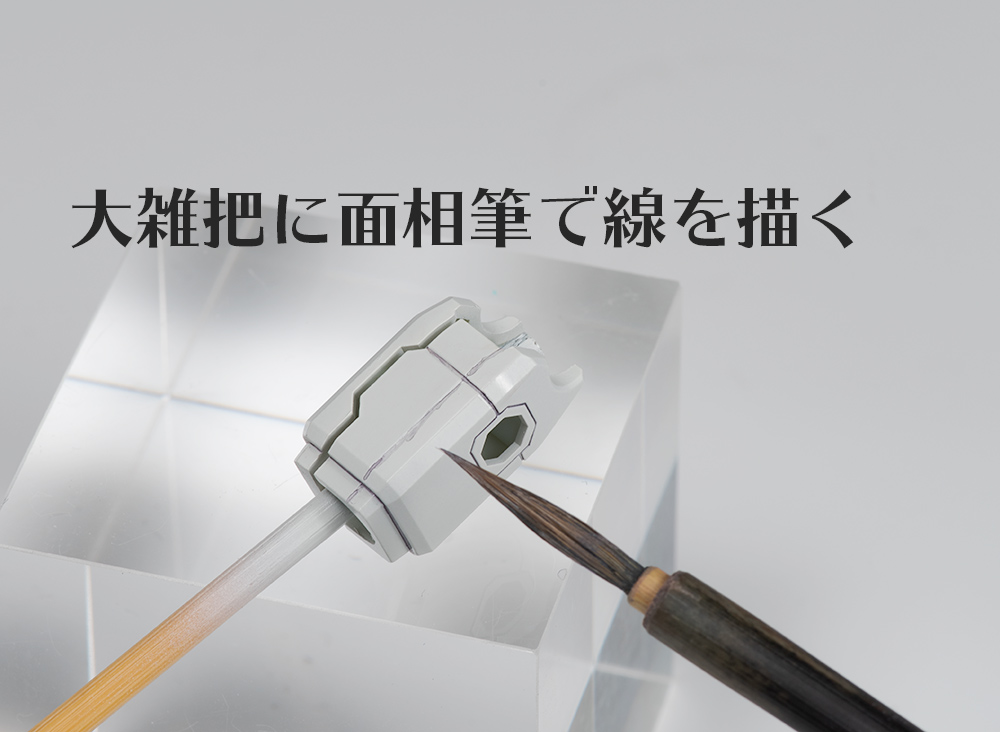

こういった細かい塗装は細い面相筆を使うとと便利です。

まずは頭部バルカンを他の部位を塗った黄色を使って筆塗りし、

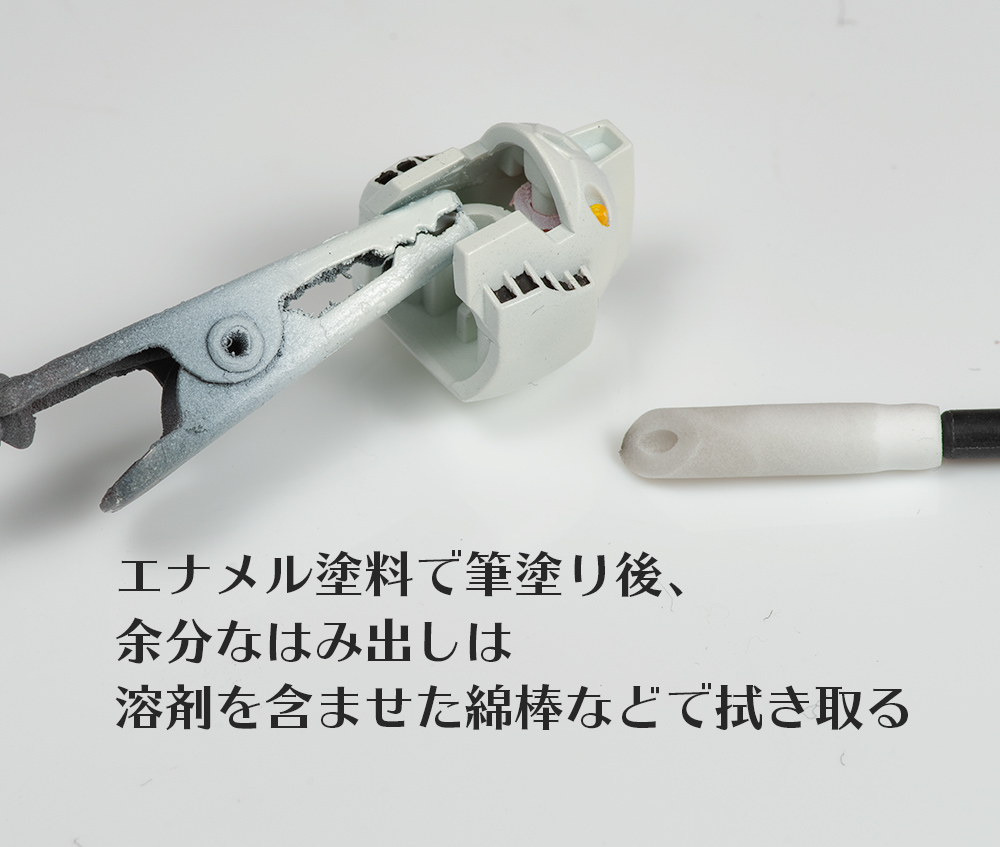

頬のダクトはエナメルブラックを使って大雑把に塗装し、はみ出しを拭き取って仕上げていきます。

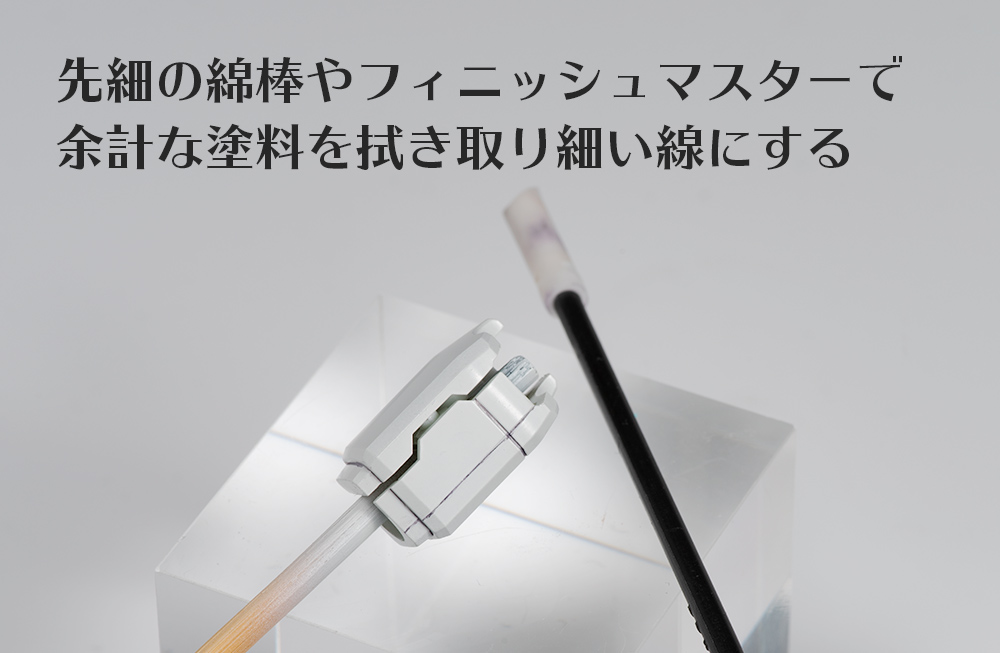

エナメルのはみ出しですがスミ入れの拭き取りも含め

模型用の先細綿棒や仕上げツールのフィニッシュマスターなどを使うと綺麗に仕上げられます。

模型用の綿棒は先が細いのに加え、繊維がほつれにくいので繊維ゴミを気にする必要が殆どないですし

フィニッシュマスターなどはゴミが出ず、平らな面を使ったりする事で綺麗にモールドのスミだけを残し拭き取ったりする事ができます。

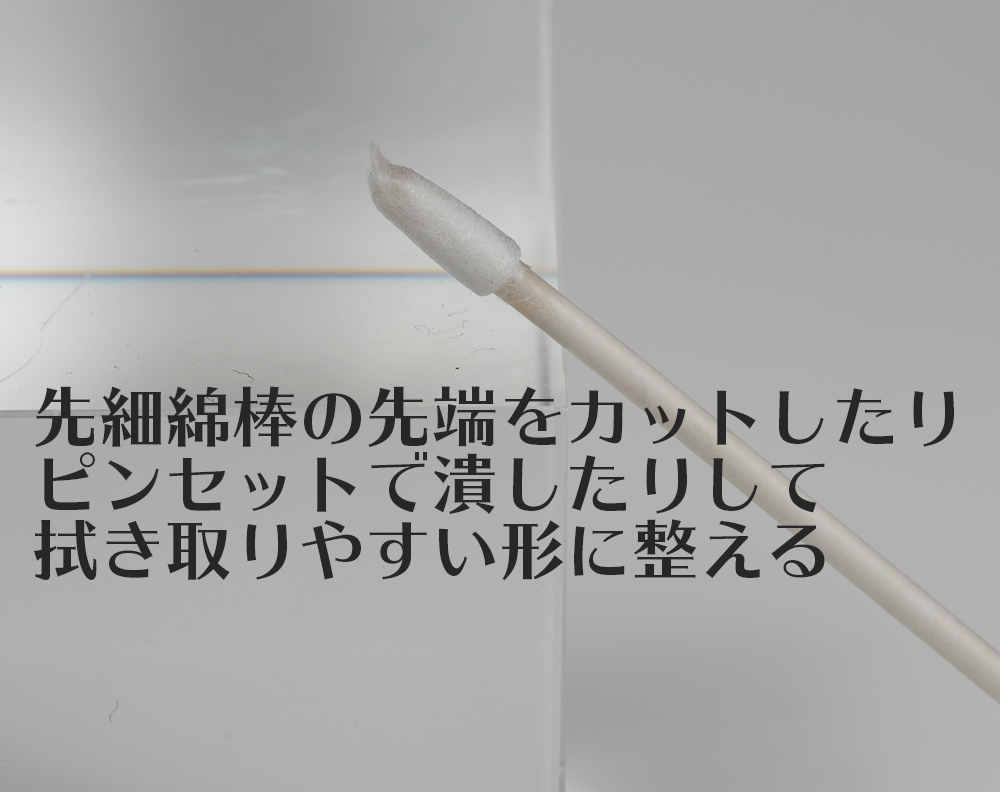

こういった小さい所はどうしても細かい作業になり、細い綿棒などでも作業し辛い所が多いです。

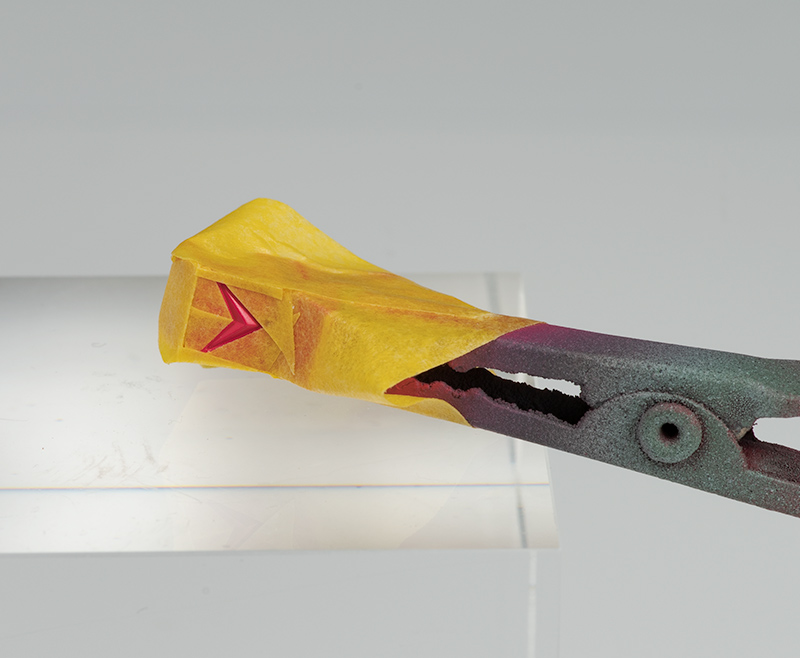

なので綿棒の先を平らにカットしたり、ピンセットで押しつぶしたりして拭き取りやすい形状に自分で加工すると

より精度を高める事ができます。

また白い部分に黒を塗るような場合、塗装面が荒れていると黒が滲み汚くなりますし、

何度もやり直したりしていると下地の塗装を痛める場合があります。

なのでこういったパーツはエナメル塗装の前にラッカーの艶ありクリアで保護しておくと安全です。

TAMIYA タミヤ メイクアップ材シリーズ No.105 クラフト綿棒 三角 ・ XSサイズ ( 1袋50本入・模型製作専用 ) 87105 【 2袋セット 】

タミヤ(TAMIYA)

円 (2023-12-31時点)

タミヤ(TAMIYA)

円 (2023-12-31時点)

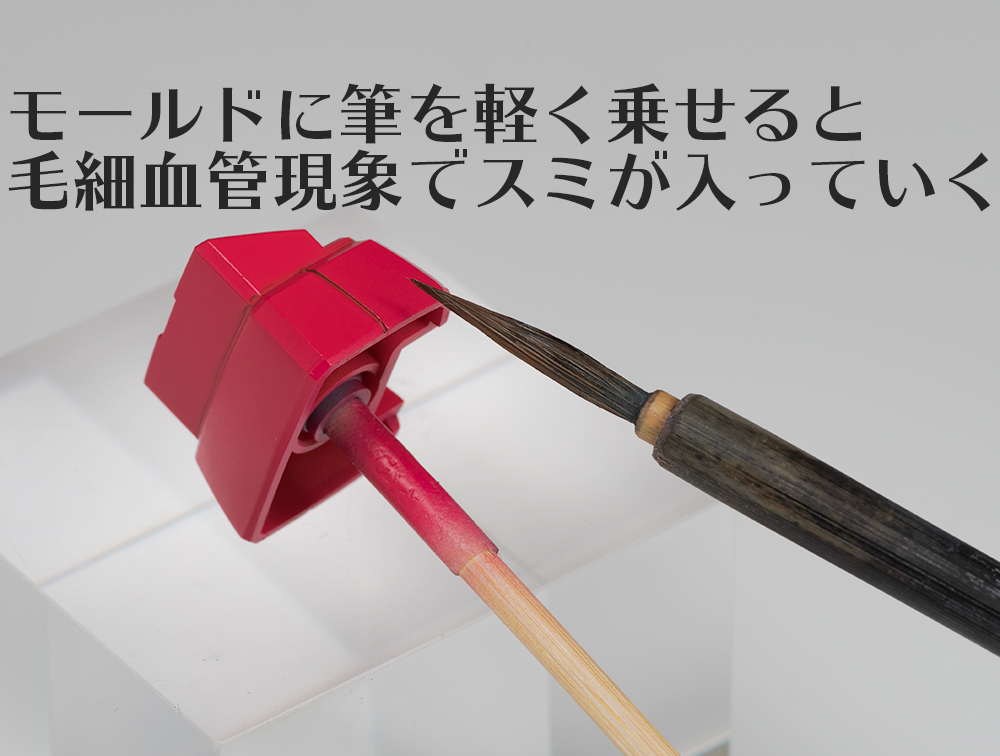

続いてスミ入れのやり方ですがまずは塗料を溶剤で薄く溶きます。

後は筆に塗料を含ませモールドにのせると毛細血管現象でスッとモールドに塗料が伝わります。

後ははみ出した部分を溶剤に浸した綿棒などで拭き取るだけです。

筆は細い面相筆があれば良いですが、毛が長いと塗料の含みが良いので作業性が向上します。

エナメルの塗装割れについて

スナップフィットや可動部のあるキットでは基本的にピンやダボに常に負荷がかかっているため、

微細なクラックが部品に入ってしまいます。

そこにエナメル塗料が流れ込むとあっという間に部品が劣化し砕けるように割れてしまいます。

なので部品は極力バラして負荷がかからない状態にして作業すれば破損のリスクは最小限に出来ます。

関節などのわかりやすい所は良いのですが、下の画像のようにはめ込み用のダボはうっかり忘れている事が多く

こういった所が破損しやすいので注意します。

どうしても割りたくない方はシャープペンシルなどでスミ入れすれば色は選べませんが安全ですし

ファレホなど海外の塗料には水性のスミ入れ塗料もありエナメルよりは安全です。

ただエナメルほどスっとモールドに入っていったりはしません。

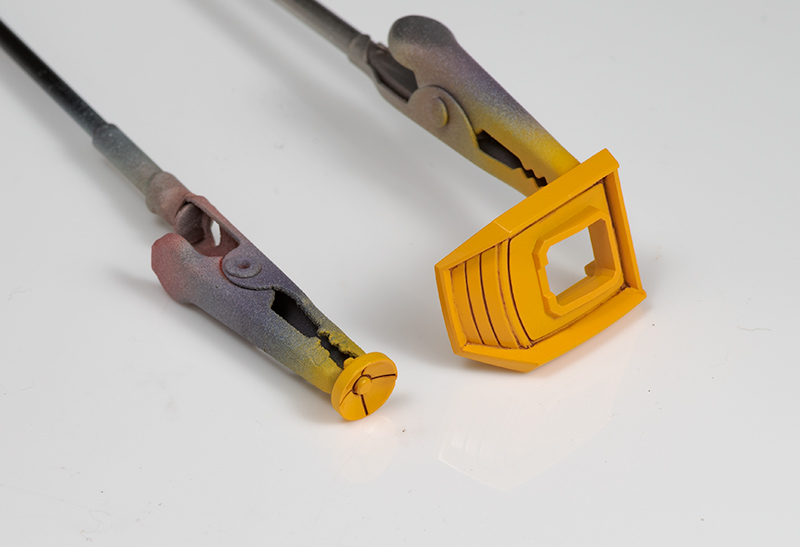

スミ入れの色ですが、基本的に同系統の暗い色を流すと良く馴染みます。

赤や黄色は茶系(今回はフラットブラウンを使いました)

逆に黒などにはグレー系を流し、ディテールを強調する事ができます。

青やフレーム色にはフラットブラックとジャーマングレイを混ぜたもの。

武器にはフラットブラックをそのまま流しました。

白色部分にはパープル、スカイグレイ、ジャーマングレイ少量を混ぜた物を使っています。

スミ入れをしているとどうしてもモールドが浅かったりしてスミが上手く流れない事があります。

これは塗装前にも分かるのでタガネなどを使い、モールドの彫り直しをしておくのが一番良いのですが

今回はそういった事はしていないのでまずは筆で大雑把にラインを描き、

細い線になるよう注意しながらギリギリを拭き取っていきます。

これで全体のスミ入れが終わりました。

後はツインアイ部分の塗り分けです。

ツインアイの塗り分けはクリアパーツを生かすように薄くラッカー塗料でシルバーを吹き、

そのあとさっとガイアノーツの蛍光イエローを吹きます。

この後エナメルブラックを吹いて拭き取るのですが

さっと吹いた場合下色を拭き取り時に痛める場合があるのでエナメルの前にクリアを吹き保護しておくと安心です。

エナメルブラックを吹き、触れる程度に乾燥したら極細の綿棒などにエナメル溶剤を染み込ませ、

ツインアイ部分のエナメル塗料を拭き取ります。

こうすればマスキング要らずで簡単に塗り分ける事ができます。

HGUCシナンジュのエングレービングなどもこの方法で塗装すれば簡単です。

頭頂部カメラのような奥まった所ですが、

ガンプラのシールは精度が高いのでそちらをそのまま塗装して使ったり

マスキングの型紙にする事ができます。

今回はシールをシルバー&蛍光ピンクで塗装して貼り付ける事にしました。

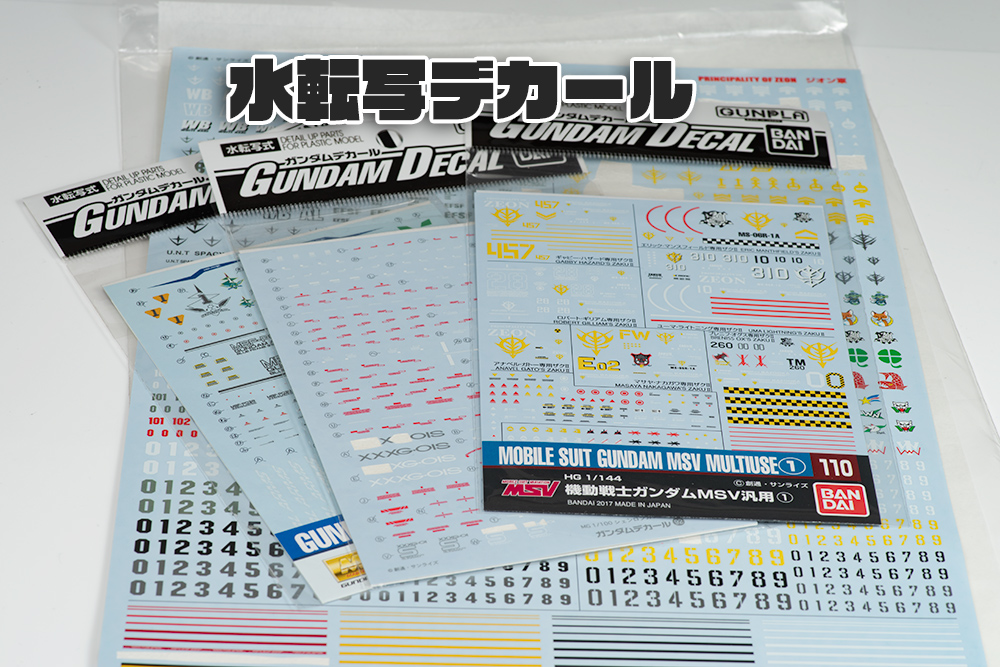

続いて水転写デカールの説明をします。

水転写デカールは普通のシールとは違いフィルム自体が非常に薄く

段差が気にならないので仕上がりが綺麗ですし、質の良いデカールはマーキングシールのように透けたりする事がありません。

またシールの種類も豊富でガンプラの各キットに対応したガンダムデカールや

様々なコーションマークなどのデカールが販売されているので好みで色々カスタムできます。

水を使って貼る関係で位置決めがしやすく、曲面などにも良く馴染むのですが

シールより貼るのに慣れが必要な所があります。

MGのVerKa(リンク先はHi-νです)などは大量のコーションを貼る必要があり苦行な所があるのですが

ワンポイント程度なら気軽に作業できます。

また一部のデカールではわずかな余白をさらに剥がす事ができる物があり

こちらを使えばタンポ印刷やドライデカールのような余白のない仕上がりにする事ができます。

・アシタのデカールの簡単なレビューはこちら

貼り方ですが、まずはデカールを台紙からカットします。

台紙ごと切り抜いても良いのですが、

画像のようにナイフを貫通しない程度に入れてピンセットで剥ぐと水が素早く染み込みます。

デカールフィルムはデザインの形状に合わせられているのでこの切り離しはギリギリをカットする必要は無く適当でOKです。

デカールの貼り付けにはピンセットを使うのですが幅が広めで合いの良い物があると快適です。

貼る部分のデカールは一旦水に付けます。

軽く水にくぐらせるだけで良くすぐ引き上げてしばらく待ちます。

(ずっと水に入れたままにしておくとノリが流れてしまいます)

しばらく待ってピンセットで触ってみるとヌルっと台紙からスライドするようになります。

こうなれば貼れる状態です。

待ち時間はデカールによってまちまちで、古いデカールは結構待つ必要があったりする事が多いです。

貼れる状態になったらデカールを貼ります。

新しいデカールを使う場合、

モールドをまたいだり曲面に貼ったりしない限りはそのまま貼っても大丈ですが

古く劣化してきているデカールなどはシルバリング(後で説明します)を防ぐため

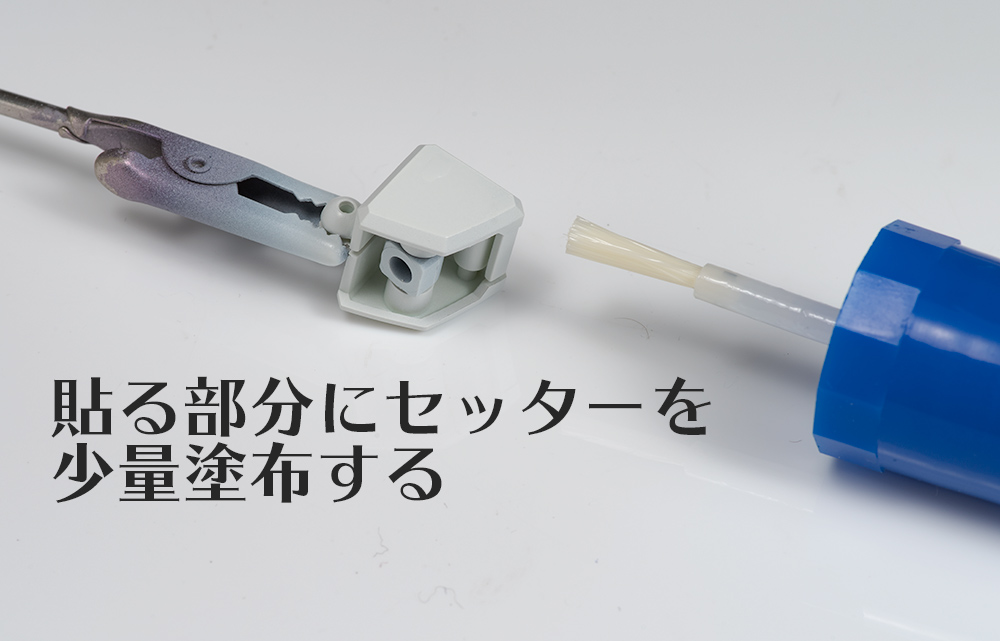

マークセッターなどを使ったほうが安心です。

クレオスの場合水転写デカールに使うものはセッターとソフターの2種類があります。

・マークセッター

ノリ入りでデカールをしっかり密着させてくれる。

デカールを柔らかくする効果は控えめで比較的安心して使えます。

・マークソフター

ノリは入っていないがデカールを強力に軟化させる。

複雑な面にも貼りやすくなるが、デカールがクシャクシャになったりちぎれたりする危険がありリスクは高いです。

こちらはクレオスのツールですが、タミヤやグッスマなど色々なメーカーから似たような製品が出ていて

軟化剤が入っていないノリだけの物やより強力な軟化剤などもあります。

セッターを使う場合デカールを貼る前に表面のホコリなどをチェックしたら

マークセッターをごく少量塗布します。

マークセッターは底にノリ成分が沈殿しているので使用前に良く振ります。

またここで大量に塗ってしまうとノリが残って斑になったりするので少量で十分です。

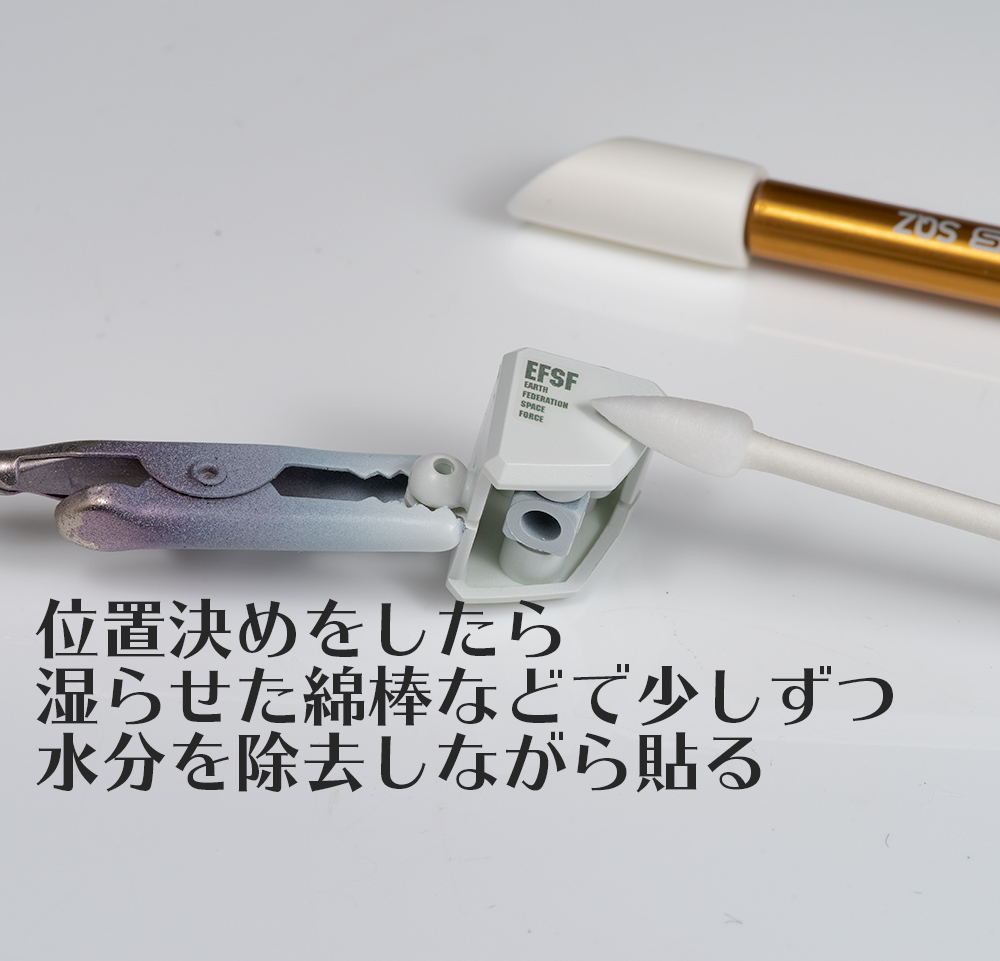

後は濡らした綿棒などで水分を取りながら密着させます。

普通に貼る場合はそのままデカールを乗せ、位置決めをしたら水で湿らせた筆や模型用綿棒、

デカールスキージーなどで余分な水分を除去しながらデカールを軽く押さえ密着させます。

密着したら蒸しタオルなどで押さえるとさらにモールドなどに馴染みます。

(自分は濡らした綿棒をライターで炙り、押し付ける事でさらに密着させていますが慣れないと煤などが付いたりするためおすすめできません)

後はしばらく乾燥させておくとしっかり貼り付きます。

こちらでもスミ入れ同様綿棒を使う場合は繊維がほつれない模型用綿棒を使ったほうが楽です。

もし後でやり直したくなったら水でしばらくふやかしておくと剥がす事が出来ますが

しっかり乾燥して密着している場合綺麗に剥がれない事も多いので位置決めはしっかりしておきます。

今回は肩とシールドにワンポイントとして貼ってみました。

これぐらいなら手間もかかりませんし手軽にアクセントが付けられます。

乾燥後にもしもデカールのノリ跡などがあったらぬるま湯などで綺麗に拭き取ります。

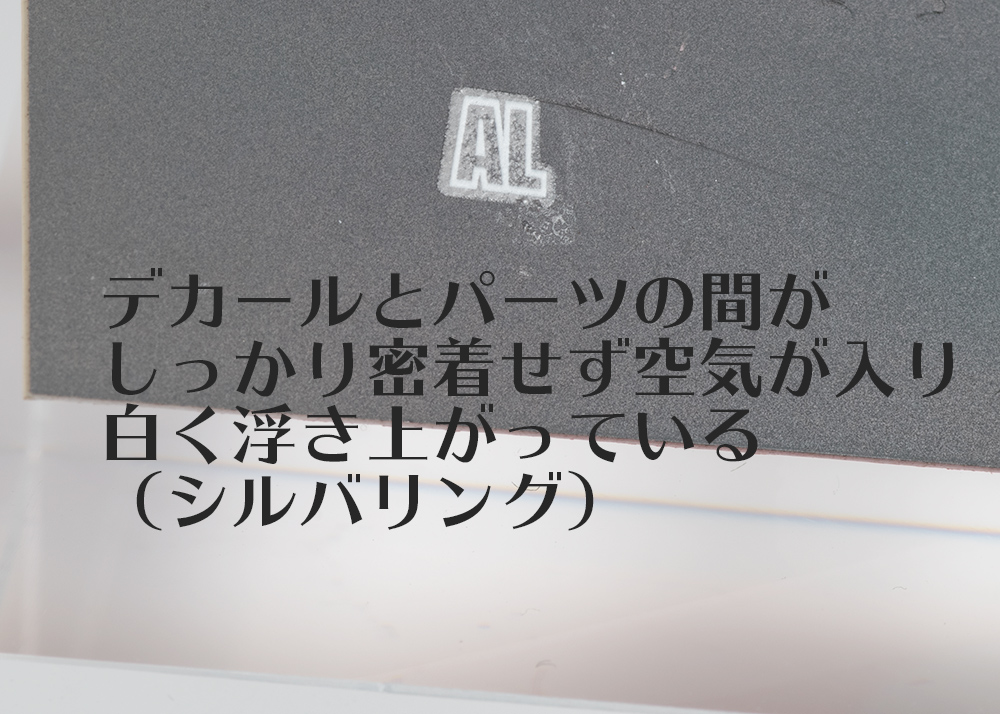

続いてシルバリングについての説明です。

シルバリングとはデカールとパーツの間に隙間が出来る事で空気の層が出来、

そのせいで白く反射して見える状態の事です。

デカールが密着していない事が原因で、古いデカールを使った時や

塗装面がザラついている(つや消し状態)の時に起こりやすいです。

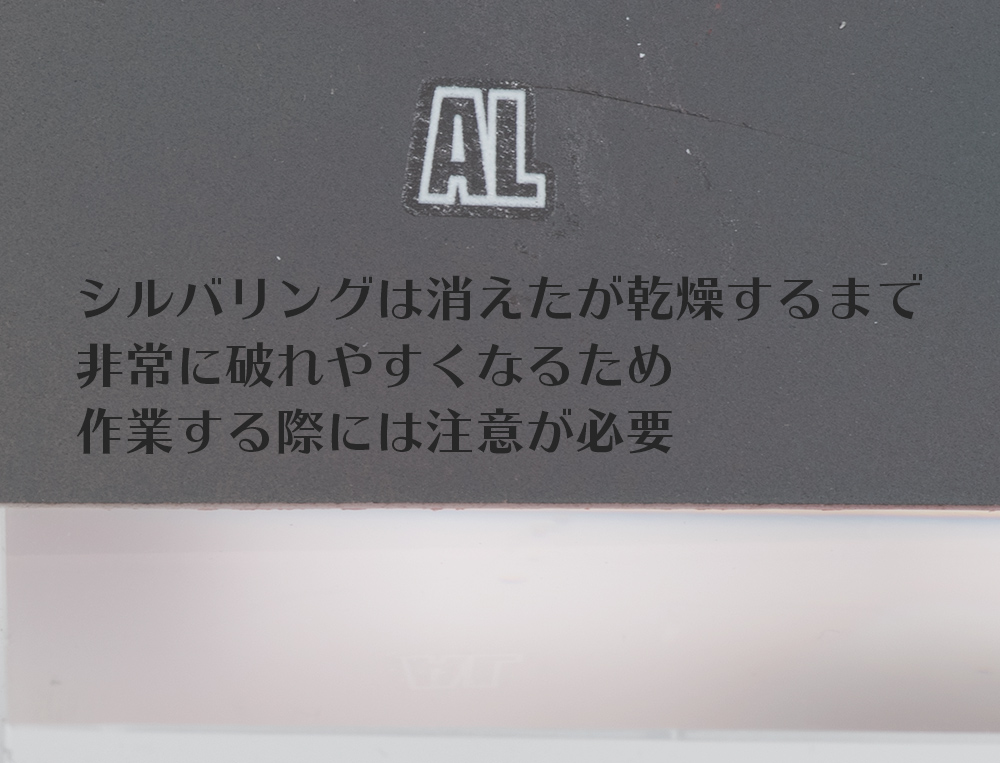

もしシルバリングを起こしてしまった時の対処ですが、

まずはしっかり乾いているか確認をしてマークソフター等の軟化剤をデカールの上に少量乗せます。

その後新品のデザインナイフの刃でデカールを突付きます。

そうすると突付いた穴からソフターが隙間に入り、デカールを軟化させる事で

空気の層を取り除きしっかり密着してシルバリングを消す事ができます。

ただこちらはソフターを使うためデカールを破る危険性が常にあり

特に余分なソフターの拭き取りには細心の注意が必要です。

またデカールは数年放置したりするとデカールの質や保管状況にも左右されますが劣化しはじめます。

酷い物だと水に入れたとたんバラバラになったりしますが

リキッドデカールフィルムを劣化したデカールの上に塗る事で新たなデカールフィルムを作り修復する事が可能です。

デカールを貼ったら最後のクリアコートに入ります。

こちらはつや消しや半ツヤ、光沢など様々なクリアを吹いてツヤを整え

同時にデカールや塗装などを保護する工程となります。

今回は武器やフレームを半ツヤ、他のパーツをつや消しクリアでコートする事にしました。

つや消しクリアはUVカットタイプやデカールなどを侵しにくい水性トップコートなどがありますが

エアブラシを使う場合デカールを侵すぐらいドバっとクリアが出たりはしないので乾燥が早いラッカーが向いていると思います。

つや消しも色々なメーカーから出ていますが、

クレオスとガイアノーツから出ているフッ素配合タイプは非常に滑らかかつしっとりとしたつや消しになるので個人的におすすめです。

今回はガイアノーツの物を使いました。

もちろんスプレータイプで手軽に済ませる事もできます。

・フラットクリアープレミアムなどの簡単なレビューはこちら

Mr.カラーGX 【 スーパースムースクリアー 《 つや消し 》 基本色 】 cmGX114 / 【2本セット】/ハイグレードなつや消しクリアーをぜひ Mr.ホビー

Mr. Hobby

円 (2023-12-31時点)

Mr. Hobby

円 (2023-12-31時点)

普通の塗料と同様に各パーツに塗っていきますが、

雨が降ったりして湿度が高い場合、塗装のミストが空気中の水分を拾ってしまい

クリアが白く濁るというカブりが起きてしまう危険があります。

シンナーそのものや艶ありのクリアを吹けばある程度修正は出来ますが湿度の高くない時に塗装した方が無難です。

どうしても塗装したい場合は除湿機やエアコンのドライを入れて作業すると良いと思います。

つや消しの薄め液ですが、使うシンナーによって質感をやや変えられます。

レベリング薄め液を使えばしっとりとしたつや消しになりますし、

乾燥が早いラピッド薄め液を使えばカリカリのつや消しになるので微調整する事が可能です。

クリアが乾燥したらいよいよ組み付けに入ります。

説明書に沿って普通に組み立てていくだけですが

塗膜の関係で一部関節がキツくなっていたりする場合があります。

ポリキャップだと比較的融通が効くのですが、最近はKPSでプラとプラの噛み合わせが多く

無理をさせると破損させてしまうのでキツそうな場合はジョイントを軽く削って塗装を落としておきます。

また動きが渋い場合はシリコンスプレーなどを極少量塗布します。

そして無事組み上がればついに完成です。

全塗装する事でプラ特有の質感が抑えられ表面処理や合わせ目処理をする事でプラモデルっぽさが減ります。

また最近のガンプラではほとんど気になりませんが、プラが透けて安っぽくなる事も無くなります。

スミ入れする事でディテールが浮き上がり立体感も出ます。

武器を装備させて。

見上げた時に見えたリアアーマーの黄色なども塗装する事で気にならなくなりました。

パチ組みの物と並べて。

同じトリコロールカラーですが色味を変えるだけでもだいぶ印象が変わります。

つや消しを吹くとキラッとしたメタリックの輝きが鈍ってしまうので

バーニアなど輝きを残したいパーツにはつや消しを吹かないほうが良いです。

それぞれの武器をも持たせて。

今回は合わせ目を消したぐらいの素組みですが

より手を入れたい方はつま先の肉抜きなどを埋めるとさらに完成度が高まると思います。

いくら擦れに気をつけてもやはり全塗装は動かしていると塗装を痛める時があります。

極力動かさない方が良いですし、間違って擦って大きなキズを付けてしまった場合

調色した塗料を残しておくとリタッチが簡単です。

以上ガンプラ製作講座でした。

4回に渡り全塗装の工程を説明してみましたが、

改めて記事にしてみるとやはりエアブラシを使った全塗装だと用意する物が多く、

地味な作業が続き部分塗装と比べると取っ付き辛い所がありますね。

それに加え昨今のガンプラは組んでシールを貼るだけでも十分な仕上がりになったりする物も多いのですが

やはり自分で調色した塗料で好きな色に塗装し、オンリーワンのカラーリングに出来るのは大きな魅力ですし

苦労が多い分完成させて飾った時の達成感もかなりの物なので是非楽しみながらやってみてください。

#1 合わせ目処理&後ハメ加工

#2 表面処理&サフ吹き

#3 エアブラシで塗装

(プレミアムバンダイ)

(amazon)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) HGUC 191 機動戦士ガンダム RX-78-2ガンダム 1/144スケール 色分け済みプラモデル

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

¥1,100円 (2023-12-31時点)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

¥1,100円 (2023-12-31時点)

HG 機動戦士ガンダム RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] 1/144スケール 色分け済みプラモデル

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

¥2,549円 (2023-12-31時点)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

¥2,549円 (2023-12-31時点)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) HGUC 機動戦士ガンダム シャア専用ザクII 1/144スケール 色分け済みプラモデル

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

¥1,900 (中古品)円 (2023-12-31時点)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

¥1,900 (中古品)円 (2023-12-31時点)

■ガンプラレビュー一覧(カテゴリ別)

■ガンプラ以外のプラモレビュー一覧(メーカー別)

■レビュー一覧はこちら

■TOP

![HG 機動戦士ガンダム RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] 1/144スケール 色分け済みプラモデル](https://m.media-amazon.com/images/I/41+8Xggpy8L._SL150_.jpg)